Hace tan solo unos años las Páginas Amarillas hablaban de ellos como de circunspectos empresarios, profesionales liberales o hacendosos agricultores, pero entonces eran, simplemente, mis amigos. Formábamos un grupo tan desaliñado y heterogéneo como una guerrilla. Sin hipotecas, sin hijos, sin números rojos, apurábamos los días como una sociedad limitada y pretendidamente eterna, el paradero de cuyos socios desconozco hoy.

Aquel tiempo se desvanece en la distancia como una tormenta de verano, fresca y fugaz, que se aleja. Sin amago de reencuentro, nuestro propio Peter's friends sería un error, tal vez alteraría un trago largo y dulce, apurado allí y entonces, donde nada puede dañar lo que fuimos. Nuestros lugares ahora son calles sin color porque sin contacto la amistad es como un cuchillo romo. Su recuerdo, no obstante, me regala algo inconmensurable y valioso que ya no somos ni seremos. Más vale así.

Ahora que ya he jugado mis mejores veinte partidos, ese verano me sacude como el viento las hojas de una rama. Precioso tiempo en el que el beso era una unidad de medida, dulce y nueva. Ahora que casi todo es reaccionario, recuerdo aquella vida como realmente libre. Y es que hoy hay quienes defienden ideas que solo se diferencian de las que critican por el color de la gorra de plato de sus propios tiranos.

El altavoz de aquella piscina municipal gritaba en bucle Baby Jane y Year of the cat como un toque de fagina. Luciendo ante aquellas chicas esos extraños pantalones de baloncesto de líneas verticales y horizontales, nos sentíamos distintos y nos congratulábamos por ello. Besas bien, sus labios papel de arroz bajo aquel cimbreante sauce llorón eran todo lo que necesitaba. No había nadie sobre aquel cuadro de césped atestado, tan solo ella y yo. Tocaba aprender a ganar. Me recuerdo aquel día, volviendo a casa, bailar sobre mi moto como Nanni Moretti. Y, desde entonces, tras los entrenamientos, recorrer aquel pasillo en penumbra esperando toparme con sus cartas, que recibía a veces abiertas.

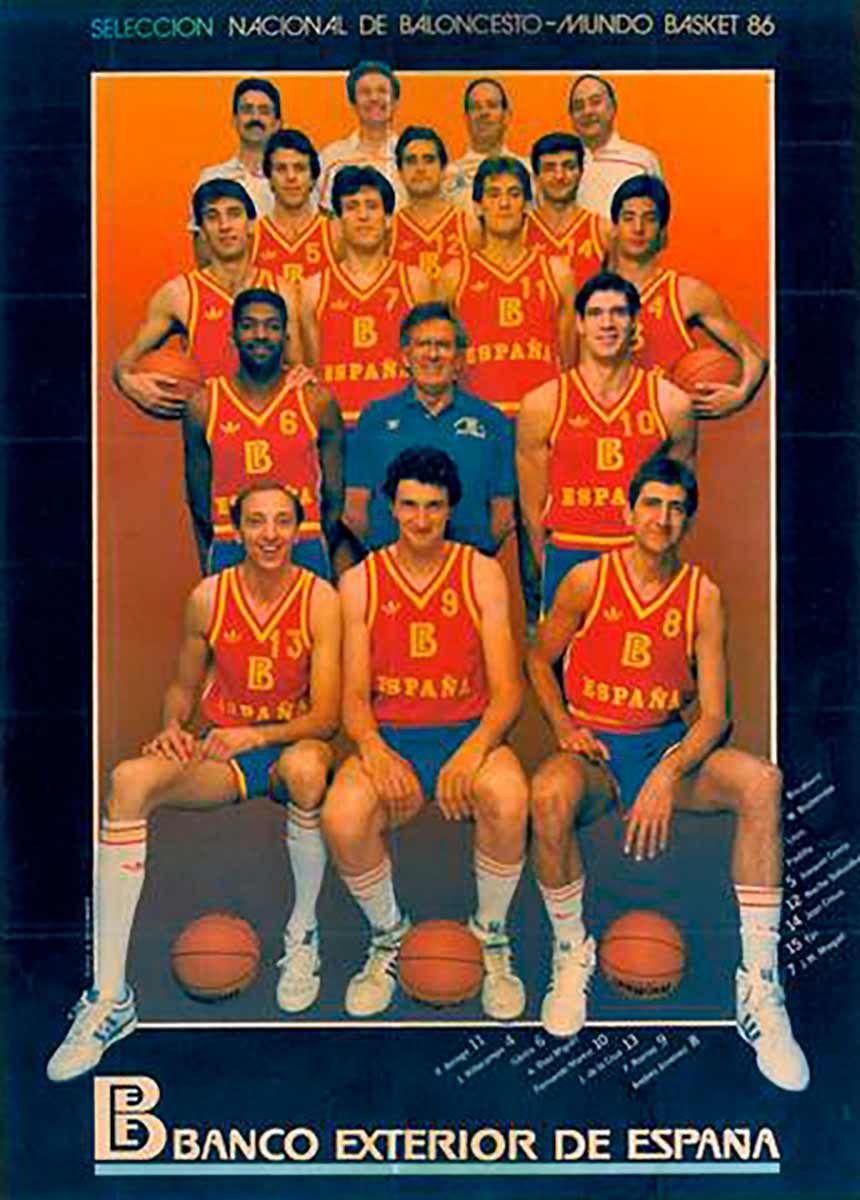

Militantes del nuevo deporte en aquel páramo, hicimos nuestra propia reconversión desde el deporte rey, admirados por la nueva estela de la selección de Díaz Miguel, de Fernando Martín, de Romay, pero también del resto, que consideramos desde el principio nuestros (¿acaso no lo eran?). Por entonces, en aquel 1986, antes de este mundo que nos azora y no comprendo, desconocíamos que Chico Sibilio era negro porque era solo Sibilio, aquel jugador de todos, sin aditivos. Y los demás, también.

El baloncesto era una tregua en tiempos duros y amargos. Aquella maldita pared de casa me contaba que las cosas no iban bien. Cuando el ruido arreciaba, los dientes apretados, me aferraba a aquel póster del Banco Exterior de España, de burda serigrafía y caras felices, rojo y azul.

Cuando espera una casa en llamas, un antiguo Mikasa no es tan tosco ni golpea tan duro. El baloncesto nos mostraba el dolor y el placer de un juego honesto y bello, de la oculta estética de la precisión. La cancha se convirtió tres veces por semana en un refugio a resguardo del miedo. Jugábamos a ser Petrovic, Sabonis, Oscar Schmidt, Gallis, Dalipagic, Valters, Corbalán, Volkov o Riva.

Hoy ya no temo a ese miedo que me mordía el estómago, ya nunca cae la noche porque duermo con ella, con aquella chica de labios papel de arroz. Ahora que el temor a ser descubiertos, el sentido de culpa infligido, esa tensa espera que lo pervierte todo, son solo un mal recuerdo. Aprendí hace mucho que hay personas que envilecen lo que tocan, gente que nació para regalarnos su ausencia.

El tiempo pasa. Dentro de poco seré incapaz de recordar lo que he desayunado pero no olvidaré el reloj Orient en la muñeca de aquel viejo profesor y a aquellos malditos bastardos nunca. Tal vez porque este mundo empieza a no ser el mío, echo de menos a aquel destartalado equipo, partidos de baloncesto a sangre y fuego sobre un manto de cemento gris a los que solo la noche podía dar fin. La amistad, aquella bola extra, aquella bala de plata para combatir nuestros demonios.

Siempre antes de dormir, mi mente viaja en un desgarro a aquellos fogones humeantes donde aún mi madre es una joven de pelo oscuro que cocina y me sonríe. Mis hermanos y yo, apenas niños, seguimos porfiando por aquellas tostadas frente a una pequeña televisión, compacta y roja, mientras mis amigos esperan ya en la calle. Al menos una vez al día retumba aquel verso (no te conoce el niño ni la tarde porque has muerto para siempre) y vuelvo a casa, sin miedo, porque sé que él no está.

Getty Images.

Parece que D. Alberto se ha metido en mi cabeza y la piscina era mi piscina, el sauce llorón era mi sauce llorón, la chica de labios de arroz era mi chica de labios de arroz y los amigos eran mis amigos, gracias

Hablo en primera persona pero siempre de lugares comunes. Gracias por ser cómplice, Luis.

Hace 5 minutos que tengo toda la piel de gallina. No nos conocemos, pero qué bien has descrito mis momentos. Gracias.

Gracias a ti por leerme, Silvestre.

Hermoso texto. Ahí hemos estado todos.

¡Qué maravilla de escrito! Buen refugio, el baloncesto y los amigos, cuando las cosas domésticas andan mal. Imagino que , siendo muy joven, el ver problemas entre los mayores de la casa debe ser muy desconcertante y doloroso.

Ahora existe añoranza de aquellos amigos pero tu vida hogareña es mucho más agradable. Contrastes.

Lo ha resumido UD perfectamente, Popo. Así es. Gracias por leerlo.

Sencillamente espectacular. El relato de una generación, quizás la última, que se entretenía en la calle y descubrió un deporte maravilloso. Gracias Alberto.

Precioso relato de un tiempo algo lejano ya. Sigue deleitándonos con los recuerdos de nuestras vidas. Muchas gracias Alberto

Gracias, Nando y Manuel.