Os presentamos uno de los cuentos finalistas de nuestro IV Certamen de Cuentos Madridistas de Navidad. El ganador se dará a conocer mañana, día 24 de diciembre, a primera hora de la mañana.

La Navidad había llegado, por fin. El último día de clase era el inicio del periodo más feliz del año. Andrés era un chico muy familiar. Le encantaba pasar esos días con sus hermanos y primos. No era el mayor de ellos en edad, pero sí en tamaño. Su corazón era tan grande como su cuerpo. A sus once años media más que muchos adultos y superaba ya el 1,80.

La tradición mandaba empezar las vacaciones visitando el Corte Inglés de la Castellana, al que su abuela, en 1981, aún seguía llamando el de Generalísimo. Siempre por esa época, el centro comercial solía poner una atracción en la que los niños podían montar en camello y saludar a los Reyes Magos.

Era una típica mañana de invierno del Madrid de los 80. El cielo estaba gris, el olor a azufre de las calefacciones se mezclaba con el de las castañas asadas que esos días funcionaban a pleno rendimiento. Ese ambiente plomizo era quizá presagio de lo que Andrés iba a vivir en apenas unas horas.

Todo sucedió cuando le llegó el turno de subir a aquel camello y saludar a los Reyes Magos. Le acompañaba uno de sus primos pequeños. El animal no se encontraba en plenas facultades. O tal vez el gran tamaño de Andrés, en comparación al de su primo menor, hizo que el rumiante jorobado se desestabilizara. Poco a poco empezó a ladearse y doblar las patas, lo cual hacía que Andrés tocase con sus pies el suelo. Parecía por momentos que el chico estuviese tratando de andar y tirar del propio animal. Era una escena tan cómica como ridícula que provocó las carcajadas de todo el público que aquella mañana se apostaba en torno a aquella imagen tan navideña. Al llegar a su destino, el propietario de la manada quiso quitarle culpa a su animal y lanzó un comentario ofensivo a Andrés sobre su tamaño. Con desprecio insinuó que esas actividades no estaban hechas para chicos como él.

Fue una situación aparentemente inofensiva, pero a Andrés se le rompió algo por dentro. Solo pensaba en salir de allí, escapar de cualquier manera. Nadie lo apreció, pero el niño estaba sumiéndose en una tristeza de la que le iba a costar salir.

Aquellas no fueron unas navidades felices para él. Su tamaño, algo de lo que nunca se había preocupado, de repente era una condición física que le avergonzaba. Hasta el punto de no querer pisar la calle. Aquel año no quiso bajar a la plaza de Felipe II, justo debajo de su casa, a jugar como otros años. Su ocio se limitó a lectura de una novela recién descubierta. Era la de la Princesa Prometida, que años más tarde se convertiría en una exitosa película. En ella, el personaje del gigante Fezzik le permitía evadirse por momentos de sus pensamientos, haciéndole ver que un grandullón como él podía ser protagonista de una bonita historia. Y así pasó una navidad. Y otra. Y otra...

La mañana en que Andrés se topó con aquel maldito camello provocó que se sumiera en una época oscura. Su gente más cercana se preocupó mucho por su estado de ánimo. Ni siquiera la llegada de la Navidad, que cada vez cobraba más protagonismo en su vecina plaza, hacía que el chico saliese del letargo. Andrés seguía creciendo, superba ya los dos metros con tan solo 16 años. Pero la sensación de bicho raro hacía que sus salidas de casa fueran solo las obligatorias para ir al colegio o a alguna cita familiar. Con ese panorama llegó la Navidad de 1984.

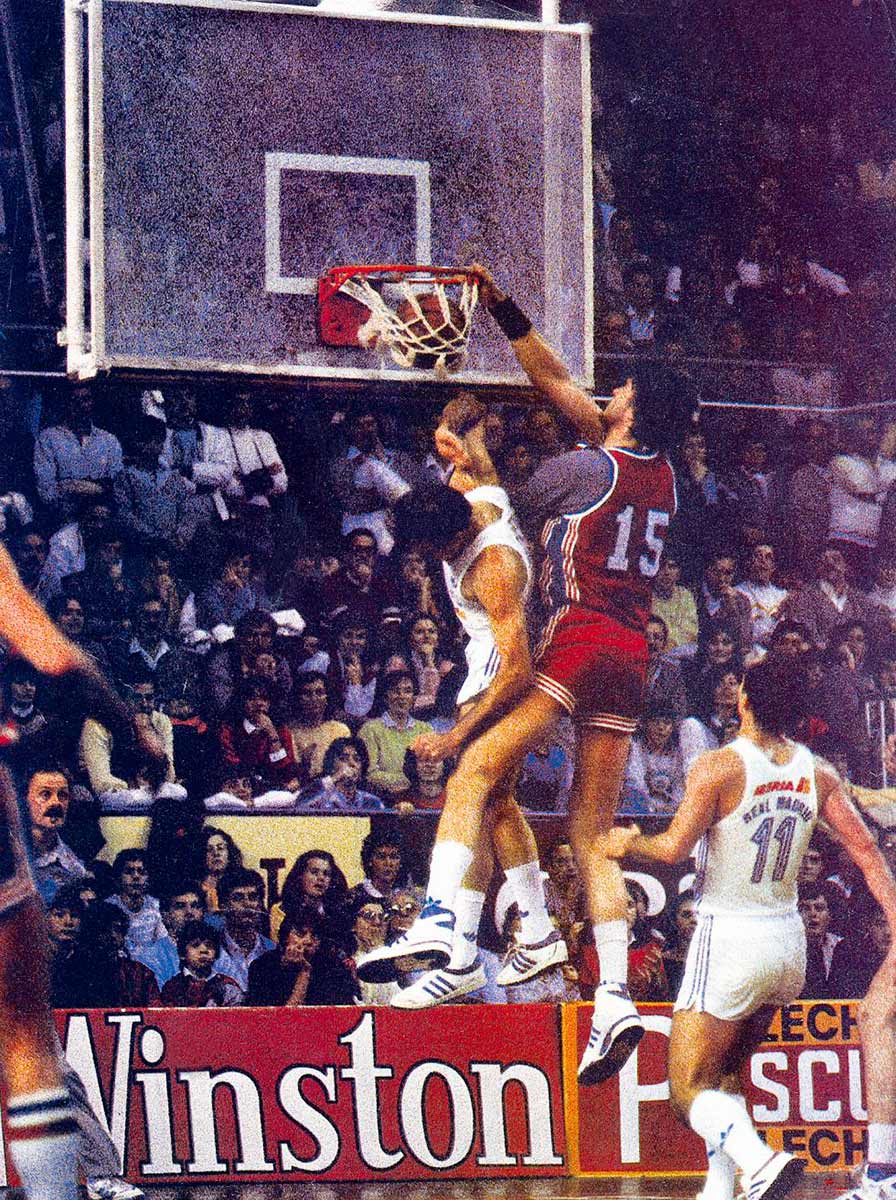

Una noche, casi por casualidad, mientras veía un telediario con su padre, vio como un joven baloncestista lituano, llamado Arvydas Sabonis, reventaba literalmente un tablero con un mate en el pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Aquella tarde se jugaba el tradicional Torneo de Navidad en el que el Real Madrid invitaba a las escuadras más punteras del universo del baloncesto. Ese 26 de diciembre era la final y el rival era la selección de la Unión Soviética, que contaba con grandes talentos mundiales. Entre ellos aquel joven de 2,21 que acabaría siendo una leyenda del propio Real Madrid y de toda la esfera del baloncesto. La imagen del cristal reventado en mil pedazos hizo ver a Andrés que alguien con ese tamaño podía imponer respeto con un simple gesto. Algo de lo que él se llevaba avergonzado tanto tiempo.

Aquel año pidió a los Reyes Magos un balón de baloncesto. Y comenzó a practicar. Él solo. Todas las tardes. Lo hacía en una cancha de un parque vecino. Primero trabajó el bote, luego las entradas a canasta, después el tiro. Se aficionó a la NBA, donde veía por televisión calentar a los jugadores haciendo ejercicios de coordinación con dos balones. Aquel malabarismo lo incorporó a su rutina de entrenamiento. Su nivel iba creciendo día a día. Una mañana, mientras trataba de hacer un mate, vio como un hombre se sentaba en un banco a mirarle. No era la primera vez que lo veía. Otras veces solía ver cómo le observaba de forma más discreta. Pero aquel día su actitud era más descarada. Andrés siguió a lo suyo y completó dos horas de práctica de mucho nivel. Al terminar, aquel caballero le dio una tarjeta con un número de teléfono. Era también muy alto, mayor para ser jugador, pero en aparente buena forma. Al mismo tiempo, le dijo:

—Si quieres algún día dejar de jugar solo en este parque y probar en la élite, llama a este número. Di que llamas de parte de Emiliano. Aquel teléfono resultó ser el de un ojeador del Real Madrid. Nada más y nada menos.

Andrés llamó al número de la tarjeta y consiguió que le hicieran una prueba. Como no podía ser de otra manera, fue seleccionado para entrar a formar parte de la cantera blanca. En tan sólo un año y medio, había pasado de estar encerrado en casa a pertenecer a uno de los mejores equipos de baloncesto del mundo. Su gran envergadura, pero también la movilidad que había adquirido, le habían convertido en uno de los jóvenes más prometedores de la sección. Pero lo mejor estaba aún por llegar.

A la vuelta del verano, un entrenador de la cantera merengue comentó a los muchachos que ese año el tradicional Torneo de Navidad contaría con la presencia de uno de ellos en el primer equipo blanco, el cual tendría la posibilidad de disputar algunos minutos. Andrés se ilusionó. Además, el hecho de que hubiera pasado a jugarse en el Palacio de Deportes de Goya, muy cerca de su casa, la que hasta hace poco para él era una especie de prisión, le motivó aún más. De nuevo, la llegada del mes de diciembre y las fechas navideñas volvieron a ser un estímulo para él. Quería estar ese día en el banquillo del Palacio. Si llegaban a la final, podría tener la oportunidad de jugar contra la todopoderosa Yugoslavia de Petroviç. Además, compartiría cancha con los Martín, Corbalán, Robinson… Quería demostrar a todos de lo que era capaz. Así que entreno aún más duro.

El día de Navidad por fin llegó. El nombre del seleccionado iba a aparecer escrito en la pizarra del entrenador. Todos los jóvenes se desplazaron al Palacio. Andrés entró a la sala y miro la pizarra. Su nombre no estaba escrito en aquel tablero. Al parecer, el juego del equipo aquellos días precisaba más el aporte de un base y eso condicionó la selección de otro compañero que también había hecho méritos para ello. Andrés le abrazó y salió del vestuario junto con el resto de juniors.

Sorprendentemente, no estaba triste. Quizá porque a la salida de los vestuarios, ya en las galerías del pabellón, se cruzó con un grupo de niños que le miraron con absoluta admiración. Aquella altura imponente y el chándal del Real Madrid que vestía le convertía en un sueño casi inalcanzable para muchos otros jóvenes que amaban ese deporte. De repente, algo que hasta hacía pocos meses le avergonzaba, era un motivo de orgullo y felicidad absoluta. Y por eso no podía permitirse estar triste. Él, realmente, ya había ganado su propio torneo. Estaba feliz, tenía ganas de vivir otra vez las navidades en familia. De pasear por las calles iluminadas de aquel Madrid. De llamar a sus compañeros de clase para ver qué planes tenían esas vacaciones. Aunque también tenía otra sensación algo contradictoria. Había ganado, sí, pero algo dentro de él le decía que no debía detenerse ahí. Debía seguir peleando por mejorar aún más, por llegar a jugar en ese equipo lleno de figuras y, por qué no, reventar algún tablero. Quizá era la euforia de ese momento... o quizá simplemente era el efecto de aquel escudo que llevaba en el pecho.

Getty Images.

Me ha encantado Pedro !!!

Sigue escribiendo que merece la pena leerlo

9,90. Enhorabuena por tu cuento.

Me ha encantado !!!

Sigue publicando historias que son muy buenas

Precioso !